*服巻智子への講演依頼は以下の方法で!

<< 服巻智子への講演・機関コンサルテーション申込方法! >> 服巻智子への講演依頼および機関コンサルテーション依頼は、下記のメールアドレスよりお問合せいただくか、申込用紙をダウンロードしてファックスするか、どちらかの方法を選択してお申込みください。メールの場合も、下記のPDFの申込用紙をダウンロードして申込み時に必要な内容・情報をご確認ください。 お問合せ先 kouenirai_tomoko@yahoo.co.jp *1週間以内に返信が無い場合は、再度メールください。 なお、個別相談はメールでは受け付けておりません。ご理解のうえ、ご了承くださいませ。  講演依頼様式のダウンロード (PDFファイル) 講演依頼様式のダウンロード (PDFファイル)

FAX送信先 0952-32-2105 *受付時間9:00~17:00の時間内にご送信下さい |

2017年09月03日

第16回ASD学会~自閉症と自然災害シンポ

昨日から福岡国際会議場で開催されている、第16回日本自閉症スペクトラム学会研究大会に参加しています。村田豊久先生の基調講演、宮崎千明先生の教育講演ともに、大変勉強になるとともに、九州って本当に時代の早い時期から優れた臨床研究をしてきた土地なんだなと、改めて感激しました。そのお話はまた。

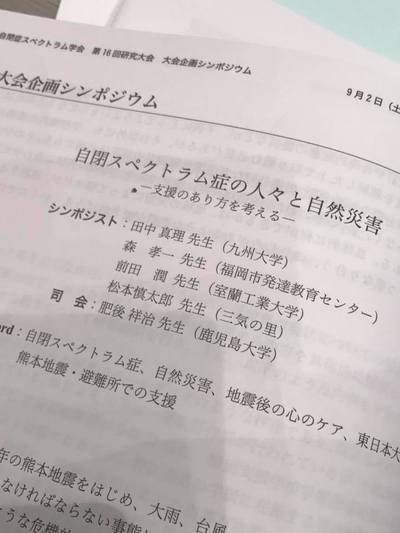

一日目最後のセッションは、「自閉スペクトラム症の人と自然災害」というテーマの大会企画シンポジウムで、その内容がとても心に残りました。

日本の避難所と世界各地の避難所の同じところと違うところ、東北大震災の時のASDの子供たち、そして、熊本地震の時のある成人施設の取り組み等々。

東北大震災で自らも被災した支援者であられた九州大学の田中真理先生の、「外からの支援はありがたいが、「ああしたらこうしたら」と支援を押し付けるのではなく、まずは被災者たちが何ができるか、必要なところは何かを知り、また、もともと地元にあるシステムやリソースや支援の在り方を学ぶところから始めてほしい。それが地元の文化を尊重することになる」とおっしゃった言葉が胸に突き刺さりました。地元の人たちの文化を尊重しながらサポートする、それはとりもなおさず、地元の被災者たちの人権というかdignityを尊重することに他ならない、と、感じました。

備えあれば患いなし

とはいうものの、自然災害は予測がつかない。

どんな避難訓練や災害対応マニュアルも、現実のものとしてとらえるのは、一般人には難しい時があります。

時々、こうして、お話を伺うことが、気持ちを引き締めて「備える」メインテナンスの1つとなるんだな、と感じました。

2012年11月02日

アーリースタートデンバーモデル実践報告ー自閉症乳児超早期療育

昨日の午前中、第53回日本児童青年精神医学会において、自閉症乳幼児のための超早期療育法 アーリースタートデンバーモデル(を参考にした症例)の実践報告をいたしました。ささやかな実践ですが、これからも継続していきます。

アーリースタートデンバーモデル関連の実践報告は、これが国内で初めてということになりました。

佐賀県モデルの中で実践しているので、この療育法を受けるのは、私たちのところでは現在無料です。ただし条件があり、佐賀市在住(佐賀市の予算を使っているため)で、初回が2歳半未満のお子さん、です。1歳半健診後、佐賀市の保健師さんからの紹介というルートのみ、で、すでに他の機関での療育を受けている人は対象となりません。(予算の関係で人員が限られているのよ~)

1歳2歳という早い時期から、自閉脳の認知特性に合わせた指導という刺激を脳に与えて脳内に学習プロセスを構築していくこと。ここにアーリースタートデンバーモデルの凄さがあります。

3つ子の魂百まで という日本の古いことわざがありますが、早期療育はやはり効果は高いです。

といっても、ではその年齢を過ぎていたらダメなのか、というと、そういうことでもありません。

聞きに来てくださった方、ありがとうございました。

日本アーリースタートデンバーモデル研究会は、細々と活動していきます。

またこのブログでお知らせしますので、興味のある方は注目していてください。とはいえ、まだいろんなレギュレーションのため、活発に始めるのは来年となります。ゆっくりいいきます。

お問い合わせは↑のメルアドへ。

アーリースタートデンバーモデル関連の実践報告は、これが国内で初めてということになりました。

佐賀県モデルの中で実践しているので、この療育法を受けるのは、私たちのところでは現在無料です。ただし条件があり、佐賀市在住(佐賀市の予算を使っているため)で、初回が2歳半未満のお子さん、です。1歳半健診後、佐賀市の保健師さんからの紹介というルートのみ、で、すでに他の機関での療育を受けている人は対象となりません。(予算の関係で人員が限られているのよ~)

1歳2歳という早い時期から、自閉脳の認知特性に合わせた指導という刺激を脳に与えて脳内に学習プロセスを構築していくこと。ここにアーリースタートデンバーモデルの凄さがあります。

3つ子の魂百まで という日本の古いことわざがありますが、早期療育はやはり効果は高いです。

といっても、ではその年齢を過ぎていたらダメなのか、というと、そういうことでもありません。

聞きに来てくださった方、ありがとうございました。

日本アーリースタートデンバーモデル研究会は、細々と活動していきます。

またこのブログでお知らせしますので、興味のある方は注目していてください。とはいえ、まだいろんなレギュレーションのため、活発に始めるのは来年となります。ゆっくりいいきます。

お問い合わせは↑のメルアドへ。

2012年10月31日

日本アーリースタートデンバーモデル研究会 再始動!

2011年11月18日付のこのブログでも紹介していましたが、

日本アーリースタートデンバーモデル研究会 を立ち上げていました。

このたび、アーリースタートデンバーモデルのフェイスブックのグループを始めました。

実践の情報交換や勉強会を始める予定です。

まだ多くの皆さんをお招きできるほどの内容ではありませんが、この度、第53回児童青年精神医学会で実践ケースの報告をしますので、この機会に、この研究会についても告知することにしました。

日本アーリースタートデンバーモデル研究会 を立ち上げていました。

このたび、アーリースタートデンバーモデルのフェイスブックのグループを始めました。

実践の情報交換や勉強会を始める予定です。

まだ多くの皆さんをお招きできるほどの内容ではありませんが、この度、第53回児童青年精神医学会で実践ケースの報告をしますので、この機会に、この研究会についても告知することにしました。

2012年09月28日

第50回特殊教育学会に参加します。

今日から、つくば国際会議場で行われる、第50回特殊教育学会に参加してまいります。

今回は、研究発表と、ソーシャルストーリーズについての自主シンポジウムを企画開催いたします。

ご参加予定の方は、聞きに来ていただければ幸いです。

この学会、もう50回だなんて。。すごいよね。

私もこの学会に入って、たぶん、30年くらいになるかな。でも、学会に参加していたのは20代の頃だけで、しばらく遠ざかっていました。でも、数年前から復帰してます。

では、参加する皆さんと会場でお目にかかれるのを楽しみにしています。

今回は、研究発表と、ソーシャルストーリーズについての自主シンポジウムを企画開催いたします。

ご参加予定の方は、聞きに来ていただければ幸いです。

この学会、もう50回だなんて。。すごいよね。

私もこの学会に入って、たぶん、30年くらいになるかな。でも、学会に参加していたのは20代の頃だけで、しばらく遠ざかっていました。でも、数年前から復帰してます。

では、参加する皆さんと会場でお目にかかれるのを楽しみにしています。

2012年09月17日

臨床発達心理士会の全国大会in東京ビッグサイト

臨床発達心理士会の第8回全国大会に参加してきました。

実践研究発表と、会員企画B(ワークショップ)をさせていただきました。

写真は、会員企画セミナーBを一緒にやってくれた仲間です。力を合わせて頑張りました。ただ、私が慣れないのと、モノを知らないもので、参加者のみなさまがご不快な思いをなさらなかったか心配です。すみません。

2日間、とても勉強になりましたが、すごく良かったと自分で思うのは、NPO法人それいゆの責任を下させていただき、実践研究者の道を改めて歩こうとしている今、さまざまな立場の方々と同じ士会の中で出会い、交流していく、という、もともと実践研究者としてあるべき状況に立てたことではないかと実感できたことです。

それと、臨床発達心理士の仕事の可能性というか、発達の障害のある人たちへの教育支援のあり方に、大きな広がり・伸びシロを感じもしました。近いうちに、国家資格になるかもしれない 心理師 にも。

人生は常に変化に富んでいるモノですね。

道は多岐にわたり、そして、常に曲がり角がある。

どっちに曲がるか選ぶのも自己責任、曲がった後に何があるのかいつもハラハラドキドキ、そして出会ったものによってどう進むか、そこにも自己責任による出会い方・向かい方があるなぁと思います。

年齢の壁はありますが、1つ1つ丁寧に、改めて謙虚に進んでいきたいと思いました。

-----

今、台風で外に出られないので、テレビを見ていたら、パラリンピックの総集編をやってます。

感動感動感動。

誰もがそれぞれに自分の人生というステージで闘っているのだなぁ。励まされますね。

私も甘えてられない。